社労士になるには?受験資格から社労士試験・合格後の働き方まで全解説

キャリア

2025年10月21日

「社労士になりたいけど、どうすればなれるの?」

「受験資格はあるの?どんな働き方ができる?」

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

社労士になるまでの流れは、大きく3つのステップに分かれます。

◉社労士になるまでの流れ

①社労士試験に合格する(年1回、8月に実施)

↓

②実務経験を積む(2年以上)か事務指定講習を受ける(約半年)

↓

③社労士として登録する

↓

社労士として、就職・開業する

まず気になる受験資格ですが、短大・専門卒以上なら基本的にOK。高卒の方も、行政書士資格や実務経験などで受験できます。

そして、社労士試験の合格者の8割は働きながら勉強した社会人です。仕事と両立しながら、多くの方が合格を勝ち取っています。

本記事では、社労士になるまでの具体的な流れ、試験の詳細、合格後の働き方など、社労士になるために必要な情報をわかりやすく解説します。独学か受験指導校かで迷っている方のために、費用や合格までの期間も比較しました。

ぜひ最後まで読んで、社労士への第一歩を踏み出してください。

【目次】

1.社労士(社会保険労務士)になるまでの流れ

まずは社労士になるための一般的なルートを紹介します。

【社労士になるまでの一般的なルート】

| ステップ | 内容 |

| ① 社労士試験に合格する ※事前準備として受験資格を確認 | 年1回、例年8月の第4日曜日に実施 |

| ② 事務指定講習を受講する (実務経験がない場合のみ) | 実務経験2年以上、または事務指定 講習(実務経験の代わりとなる約半 年の講習)のどちらかが必要 |

| ③ 社労士として登録する | 登録完了後、社労士として名乗れる |

社労士になるには、まず社労士試験(社会保険労務士試験)に合格して、実務経験を積むか事務指定講習を受講します。その後、全国社会保険労務士会連合会に備わる社労士名簿に登録して、開業・就職するというのが基本的な流れです。

各ステップについて見ていきましょう。

事前準備|受験資格があるか確認する

社労士試験には受験資格があるので、まずは受験資格を満たしているか確認しましょう。

受験資格は、「学歴・実務経験・試験合格」の3つに分かれており、いずれか1つでも満たしていれば受験できます。

| 受験資格 | 詳細 |

| ① 学歴 | ・大学、短期大学、高専卒業 など |

| ② 実務経験 | ・社労士又は弁護士などの補助者として3年以上 ・国又は地方公共団体の公務員として3年以上 など |

| ③ 試験合格 | ・行政書士試験に合格 など |

◉短大・専門学校などを卒業していれば受験資格アリ

大学(4年制)、専門学校(2年制)、短期大学(2年制・3年制)、高等専門学校(5年制)を卒業していれば、基本的には受験資格があると考えてよいでしょう。

大学(4年制)の場合は、在学中あるいは中退していても、取得単位数によっては受験資格が認められます。

◉高卒・中卒なら受験資格を得る必要がある

最終学歴が「高校・中学校」の場合は、学歴要件を満たさないため、別の方法で受験資格を得る必要があります。おすすめの方法は次の3つです。

・行政書士試験に合格する

・通信制の短期大学を卒業する

・社労士事務所で補助者の仕事に就く(3年以上)

中卒・高卒の方が受験資格を満たす方法は、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

→ 社労士試験の受験資格とは?高卒・実務経験なしでも受験可能?などわかりやすく解説

STEP①|社労士試験に合格する

社労士になるには、まず社労士試験を受験して合格することが必要です。

社労士試験は年1回、8月の第4日曜日に丸一日かけて実施される国家試験です。全問マークシート形式で、6科目の労働科目と4科目の社会保険科目が出題されます。

社労士試験の詳しい内容は、2章で解説していきます。

STEP②|事務指定講習を受講する(実務経験がない場合)

社労士試験に合格したら、すぐに社労士になれるわけではありません。

試験の合格者が社労士になるには、全国社会保険労務士会連合会に備え付けられた社労士名簿への登録を受けなければいけません。そして登録にあたっては、社労士試験の合格に加えて、通算2年以上の実務経験(労働社会保険諸法令に関する実務経験※)が必要です。

※「受験資格」要件としての労働社会保険諸法令に関する実務経験については「通算3年以上」の経験が必要とされています。

実務経験がない場合は、連合会が実施する事務指定講習(受講料77,000円)を受講すれば、同等以上の経験があるものと扱われます。事務指定講習の講習は、通信指導過程とeラーニング講習の組み合わせにより行われ、期間は講習期間はおおよそ半年程度です。

(参考)2024年の事務指定講習スケジュール

・通信指導課程:2025年2月1日から4ヶ月間

・eラーニング講習:2025年7月11日から3ヶ月間

なお、事務指定講習は試験ではないため、基本的に「落ちる」という概念はありません。

※こちらの記事も読まれています。

→ 社労士の事務指定講習は働きながら受講できる?落ちる可能性など詳しく解説

STEP③|社労士になるための登録をする

試験に合格した後、2年の実務経験があるか、事務指定講習を修了するか、どちらかを満たしているならば、社労士として登録手続きを行うことができます。

全国社会保険労務士会連合会に申請書類を提出し、書類審査を経て登録が認められると、社労士名簿に登録されて、正式に「社労士」を名乗れるようになります。

なお、社労士登録をする際は、その後の自分の働き方によって、以下の種別から1つを選択する必要があります。

・開業登録

(※社労士として独立して業務を行うための登録)

・社労士法人の社員登録

(※社労士法人の組織運営に関与する一員として登録。開業に近いイメージ)

・勤務登録

(※社労士事務所や民間会社で働く勤務社労士としての登録)

・その他

(※社労士業務を行わない場合の登録)

登録後に働き方が変わる場合には、種別を変更をすることも可能です。

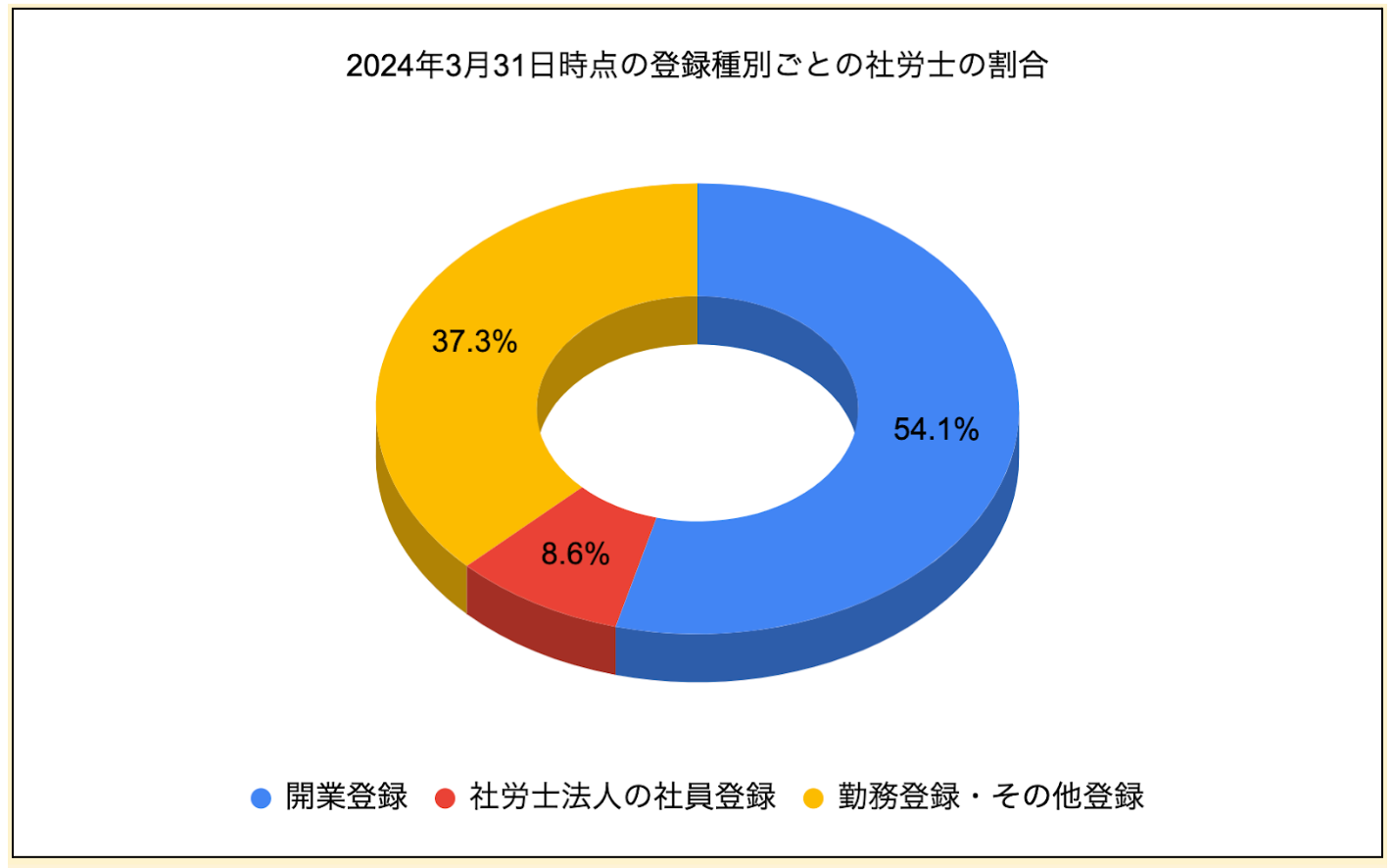

2024年3月31日時点の社労士登録者数は45,386人です。内訳としては開業登録が24,549人(54.1%)、社労士法人の社員登録が3,915人(8.6%)、勤務登録とその他登録の合計が16,922人(37.3%)となっています。

登録種別としては、半数以上を開業登録が占めています。合格後にすぐ開業する人も決して珍しくありません。

社会保険労務士白書(2024年版)によれば、勤務社労士の就職先として最も多いのは、社労士事務所で、勤務社労士のおおよそ4分の1が社労士事務所で働いています。その他、製造業や金融・保険業、サービス業など、さまざまな分野の企業で社労士が活躍しています。まずは勤務社労士として経験を積んでから、将来的に独立開業を目指す人も多いです。

社会保険労務士について|社会保険労務士白書 2024 年版のデータを基に伊藤塾で制作

※こちらの記事も読まれています。

→ 社労士登録は必要?費用や実務経験は? 4つの種別・登録手順をわかりやすく解説

→ 社労士は独立すべき?年収1000万も夢じゃない!開業後の実態を解説

2.社労士試験の概要

社労士試験の特徴を以下にまとめました。

| 項目 | 内容 |

| 受験資格 | 学歴・実務経験・試験合格のいずれか1つ |

| 試験日 | 年1回、8月第4日曜日 |

| 試験時間 | 選択式80分、択一式210分 |

| 試験科目 | 労働科目6科目、社会保険科目4科目 |

| 出題形式 | マークシート方式 |

2-1.受験資格

繰り返しになりますが、社労士試験には以下の受験資格が定められています。

・学歴(大学、短期大学、高専、専門学校卒業など)

・実務経験(社労士又は弁護士などの補助者として3年以上)

・試験合格(行政書士試験など)

上記のいずれかの条件を満たしていれば、社労士試験を受験できます。

2-2.試験の日程や時間

社労士試験は、毎年1回、8月の第4日曜日に午前・午後に分けて実施されます。

2025年(令和7年)試験のスケジュールは以下のとおりです。

◉2025年(令和7年)社労士試験のスケジュール

| 日程・時間 | |

| 申し込み | 令和7年4月14日(月)~令和7年5月31日(土) |

| 試験日 | 令和7年8月24日(日) ・選択式試験 10時30分~11時50分(80分) ・択一式試験 13時20分〜16時50分(210分) |

| 合格発表 | 令和7年10月1日(水) |

※こちらの記事も読まれています。

→ 社労士試験とは?試験日程や科目・合格点など試験内容について分かりやすく解説

2-3.試験科目

社労士試験では、全10科目が出題されます。具体的な試験科目は以下のとおりです。

◉労働科目(6科目)

| ① 労働基準法 ② 労働安全衛生法 ③ 労働者災害補償保険法 ④ 雇用保険法 ⑤ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ⑥ 労務管理その他の労働に関する一般常識 |

◉社会保険科目(4科目)

| ⑦ 社会保険に関する一般常識 ⑧ 健康保険法 ⑨ 厚生年金保険法 ⑩ 国民年金法 |

すべてマークシート形式で実施されますが、問題形式は午前と午後で異なります。

午前中に実施されるのが「選択式試験」です。これは、与えられた語群から適切な語句を選ぶ形式の空欄補充問題です。全40問が出題されます。

一方で、午後に実施されるのが「択一式試験」です。これは、5つの選択肢から正答を選ぶ形式で、マークシートという言葉から一般的にイメージされる形式の問題です。全70問が出題されます。

※こちらの記事も読まれています。

→ 【社労士試験の科目一覧】難易度や学習方法を徹底解説!

2-4.合格基準

社労士試験は、決められた合格基準点をクリアすれば合格する試験です。ただし、合格基準点は試験の難易度によって調整されるため、年度によって合格基準点が異なります。

参考までに、令和6年度試験では以下の点数が必要でした。

◉令和6年度社労士試験の合格基準点

①選択式試験:40点満点中、総得点25点以上かつ各科目3点以上

(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上)

②択一式試験:70点満点中、総得点44点以上かつ各科目4点以上

総得点が高くても、1科目でも基準点を下回ると不合格です。そのため、全科目をバランスよく勉強する必要があり、いわゆる「捨て科目」は作れません。

ちなみに、平成19年度〜令和6年度を見る限り「選択式28点/40点、択一式48点/70点」以上であればどの年でも合格しています。したがって、確実に合格を目指すなら、この点数を目標に勉強を進めるとよいでしょう。

※こちらの記事も読まれています。

→【2024年度】社労士試験の合格発表|合格率や合格基準点・合格後の流れまで詳しく解説

3.社労士になる難易度は?

次に、社労士試験の難易度についてみていきましょう。

3-1.社労士になるための勉強時間は800〜1,000時間

社労士試験の合格に必要な勉強時間は、およそ800〜1,000時間といわれています。

このように聞くと膨大に感じるかもしれませんが、1日2〜3時間の勉強を毎日コツコツ続ければ、約1年間で達成できる計算となります。平日2時間(朝1時間、夜1時間)、休日どちらかを1日勉強に当てるといったイメージで進めれば、働きながらでも確保できるでしょう。

なお、社労士試験では、「勉強時間」以上に「勉強方法」が合否に影響しています。実際には、1,000時間以上勉強して受からない人もたくさんいますし、逆に1,000時間よりも遥かに短い時間で合格する人もたくさんいます。

勉強時間は、あくまでもスケジュールを立てるときの目安として捉えましょう。

※こちらの記事も読まれています。

→ 社労士試験の勉強時間とは?最短で合格するための勉強方法とスケジュール管理のコツ

3-2.社労士試験の合格率は6%程度

次に、社労士試験の合格率についても見てみましょう。以下は直近5年間の合格率の推移です。

| 試験年度 | 受験人数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2024年(令和6年) | 43,174 | 2,974 | 6.90% |

| 2023年(令和5年) | 42,741 | 2,720 | 6.40% |

| 2022年(令和4年) | 40,633 | 2,134 | 5.30% |

| 2021年(令和3年) | 37,306 | 2,937 | 7.90% |

| 2020年(令和2年) | 34,845 | 2,237 | 6.40% |

社労士試験の合格率は例年6%程度で推移しており、決して簡単ではないと分かります。

ただし、この数字をそのまま受け取る必要もありません。社労士試験は受験資格のハードルが低いため、様々な受験者が含まれているからです。

なかには記念受験や準備期間が短い受験者もいるため、きちんと勉強した人の合格率は見た目ほど低くありません。しっかりと対策を立てて臨めば、十分に合格できる試験です。

※こちらの記事も読まれています。

→ 社労士の難易度は?合格率の推移や他資格と比較して分かりやすく解説!

3-3.他の資格と比べると「中程度」の難易度

社労士試験の難易度を、他の士業系試験とも比較してみました。以下の表をご覧ください。

| 資格 | 勉強時間 の目安 | 合格率 の目安 | 受験資格 |

| 司法書士 | 3,000時間 | 5〜6% | なし |

| 中小企業診断士 | 1,000時間 | 5〜8% | なし |

| 社労士 | 800〜 1,000時間 | 6〜7% | 学歴、実務経験 他資格など |

| 土地家屋調査士 | 1,000時間 | 9〜11% | なし |

| 行政書士 | 600〜 1,000時間 | 11〜13% | なし |

| 宅地建物取引士 | 300〜 500時間 | 15〜18% | なし |

社労士試験は、司法書士試験よりは易しく、宅建試験よりは難しいという位置付けです。

合格率は低めですが、必要な勉強時間は突出して多いわけではありません。士業系資格の中では中程度の難易度といえるでしょう。

※こちらの記事も読まれています。

→【難関資格ランキングTOP10】合格率・勉強時間・平均年収など全解説

4.社労士になるには独学と受験指導校(予備校)のどちらが良い?

社労士を目指すなら独学と受験指導校のどちらがよいのかを、要素別に比較しました。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、費用面、勉強の進め方、合格までの年数という3つのポイントから比べていきます。

| 項目 | 独学 | 受験指導校 |

| 費用 | ◯ 3万〜10万円が目安 | △10万〜25万円が目安 |

| 勉強の 進め方 | 自分のペースで進めら れる。 ただし、法改正や重要 ポイントの見極めは自 己責任 | 理解を重視した進め方 ができる。 暗記量が少ないので、 学習負担が最小限で済む。 |

| 合格まで の期間 | △1〜5年 (個人差が大きい) | ◯ 1〜2年が目安となる |

4-1.費用

◉独学の場合

独学の場合、3万〜10万円程度が目安となります。主に必要となるのは、各科目のテキストや問題集、直前期に受ける模試などの費用です。

もっとも、テキストとの相性が悪ければ買い直したり、白書対策・法改正などで追加教材を購入したりする必要がある点は考慮が必要です。

初期費用は抑えられますが、最終的に費用がかさんでしまうケースもあります。

◉受験指導校の場合

受験指導校を利用する場合は、10万〜25万円程度が目安となります。

講座の中には、講義・テキスト・問題集・模試・法改正のサポート・個別フォローなどがすべて含まれています。初期費用は高額ですが、必要なものが揃っているため、追加費用はかかりません。

(低価格の講座の場合、模試やフォローが含まれていない場合もあります。)

※合格のために必要なすべてが揃っている 伊藤塾の「社労士合格講座」はこちら

4-2.勉強の進め方

◉独学の場合

市販のテキストと問題集を使い、自分のペースで進められるのが最大のメリットです。仕事や家庭の都合に合わせて、柔軟にスケジュールを調整しやすいでしょう。

一方で、疑問点を質問できる相手がいないため、暗記に偏りがちになるリスクがあります。「過去問はできるけど本番が解けない」という状態もよくみられます。

◉受験指導校の場合

プロ講師の指導のもと、理解に重きを置いて勉強していくので、本番で知らない問題が出題されてもその場で考えて対応できる力が身につきます。体系的な学習で効率的に進められるので、学習負担も最小限に抑えられるでしょう。

行き詰まったときも、講師や合格者スタッフによる万全のフォロー体制が用意されています。

ただし、決められたカリキュラムに従って勉強するため、自分のペースで進めたい人には窮屈に感じるかもしれません。

4-3.社労士になるまでの年数

◉独学の場合

試行錯誤しながら勉強方法を確立するため、合格までに時間がかかる傾向があります。個人差が大きく、1年で合格する人もいれば、5年以上かかる人もいます。

勉強期間が長くなるほど、社労士としてのスタートは遅くなります。早く合格して実務経験を積めば、それだけ早くキャリアチェンジできる点も考慮すべきでしょう。

◉受験指導校の場合

通常1年での合格を想定してカリキュラムが組まれており、1〜2年で合格する受講生が多いです。プロ講師による講義、洗練されたテキスト、万全のフォロー体制などが揃っているため、最短で合格を目指せるのが、受験指導校を利用するメリットです。

以上、3つのポイントから比較しました。

どちらを選ぶかは、あなたの学習環境や目標によって変わります。時間的余裕があり、じっくりと自分のペースで学習したい方には独学も良い選択肢となるでしょう。

一方で、働きながら短期間での合格を目指すなら、受験指導校の利用も合理的な判断です。もし受験指導校を利用するのなら、法律系資格で圧倒的な実績を誇る「伊藤塾」がおすすめです。

5.社労士になるためにオススメなのは伊藤塾の社労士合格講座

伊藤塾は1995年の開塾から約30年にわたり、数多くの法律家を世に送り出してきた法律資格専門の受験指導校です。司法試験や司法試験予備試験といった最難関資格において、業界トップクラスの合格実績を誇っています。

【2024年度 伊藤塾の合格実績】

・司法試験:合格者1,592名中1,436名が伊藤塾を利用(合格者占有率90.2%)

・予備試験:合格者449名中405名が伊藤塾を利用(合格者占有率90.2%)

さらに、これらの難関資格で培ったノウハウを活かし、2025年1月「社労士試験合格講座」をリリースしました。

社労士になりたい方は、ぜひ伊藤塾の講座をチェックしてみてください。あなたの合格を力強くサポートさせていただきます。

6.【Q&A】社労士になりたい方からよくある質問

Q.働きながらでも社労士になれますか?

A.はい。合格者の8割は社会人で、6割は会社員です。大半の人が働きながら勉強して社労士試験に合格し、社労士になって活躍しています。

Q.社労士になるには実務経験は必要ですか?

A.いいえ。実務経験がなくても大丈夫です。

社労士試験の受験資格の一つではありますが、実務経験がなくても学歴や他資格で受験資格を満たせます。

社労士として登録するときは実務経験が必要ですが、事務指定講習(約半年)を受講すれば、実務経験の代わりとすることができます。

Q.社労士の年収はどれくらいですか?

A.厚生労働省のデータによれば、社労士の平均年収は約947万円とされています。

ただし、実際には個人差が大きく、開業社労士か勤務社労士かによっても異なります。

※社労士の年収は、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 社労士の年収はどれくらい?稼げる社労士の特徴を解説

Q.社労士になった後はどのようなキャリアプランがありますか?

A.社労士事務所を開業する、あるいは社労士事務所や企業に勤務する等のキャリアプランがあります。約6割が開業していますが、社労士はどちらも選びやすい資格です。

他に、今の会社に勤めながら、社労士資格を活かせる部署に人事異動してキャリアアップに活かす人もいます。

Q.特定社労士になるにはどうすればいいですか?

※特定社労士とは?

個別労働紛争のあっせん代理業務ができる資格です。通常の社労士業務に加えて、労使トラブルの解決もできるため、業務の幅が広がります。

A.特定社労士になるには、社労士登録後に特別研修を受講し、特定社労士試験に合格する必要があります。詳しい方法は、以下の記事で解説しています。

→ 特定社会保険労務士とは?社労士との違いや資格取得の方法を徹底解説

7.まとめ

本記事では、社労士(社会保険労務士)になるための主要なステップと試験の概要について解説しました。

ポイントを以下にまとめます。

・社労士になるには、①社労士試験の合格、②2年以上の実務経験を積むか約半年間の事務指定講習の受講、③社労士としての登録 という3つの大きなステップがあります。

・社労士試験には受験資格が設けられており、①学歴(大学、短大、専門学校卒業など)、②実務経験(3年以上の補助者や公務員経験など)、③特定の試験合格(行政書士試験など)のいずれかを満たす必要があります。高卒の方でも、行政書士試験合格などで受験資格を得られます。

・社労士試験は年1回、8月の第4日曜日に実施される国家試験で、全問マークシート形式です。午前中に選択式試験(40問、80分)、午後に択一式試験(70問、210分)が行われ、労働科目6科目と社会保険科目4科目の計10科目が出題されます。

• 合格基準点は総得点だけでなく、各科目で基準点をクリアすることが求められます。参考までに、令和6年度の合格基準点は、選択式が総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上)、択一式が総得点44点以上かつ各科目4点以上でした。

• 社労士として登録するためには、合格に加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要ですが、実務経験がない場合でも、連合会が実施する事務指定講習を受講することで、社労士登録に必要な実務経験の代わりとすることができます。この講習は試験ではないため、基本的に不合格になることはありません。

• 社労士登録後のキャリアプランは、54%が独立開業し、37%が社労士事務所や企業に就職・転職しています。(社会保険労務士白書 2024 年版)勤務社労士として経験を積んだ後に独立を目指すケースも多いです。

• 社労士試験の合格に必要な勉強時間は800〜1,000時間が目安とされ、合格率は例年6%程度で推移しています。他の士業系資格と比較すると、司法書士よりは易しく、宅建よりは難しいとされ、中程度の難易度といえます。

• 社労士試験合格者の約8割が働きながら勉強しており、仕事と両立しながら合格を目指すことが可能です。

• 学習方法は独学と受験指導校の選択肢があり、独学は費用を抑えられますが、合格までの期間が長くなる傾向があります。一方、受験指導校は費用は高めですが、プロ講師の指導や効率的なカリキュラム、手厚いサポート体制により、1〜2年での最短合格を目指せるというメリットがあります。

以上です。

働きながら短期間での合格を目指す場合、無駄のない効率的な学習が不可欠です。しかし、法律系資格の場合、初学者が独学で学習を進めることは想像以上の苦労を伴い、「難しい。理解できない。」などと受験を諦めてしまうことが少なくありません。特に、10科目という膨大な試験範囲を持つ社労士試験については、受験指導校の活用は非常に合理的な選択だといえるでしょう。実際、多くの社会人が受験指導校を利用して合格を掴み取っています。

伊藤塾は1995年の開塾以来約30年にわたり、司法試験や司法試験予備試験といった最難関の法律資格において、圧倒的な合格実績(合格者占有率90.2%)を出し続けている法律系受験指導校のトップランナーです。その圧倒的なノウハウを活かし、2025年1月、「社労士試験合格講座」をリリースしました。

プロ講師による理解を重視した指導、体系的で効率的なカリキュラム、そして行き詰まった時も安心の万全なフォロー体制を通じて、最短での合格を力強くサポートしています。

社労士への第一歩を力強く踏み出すために、ぜひ伊藤塾の講座をチェックして、私たちと共に合格を掴み取りましょう!