宅建の不動産登記法は難しい?覚え方のコツや出題範囲を解説!

勉強法

2025年10月06日

宅建士試験では、例年、不動産登記法に関する問題が出題されます。日常生活で不動産の登記に触れる機会も少ないため、「そもそも不動産登記とは何なのか」がよくわからない方も多いでしょう。

民法や宅建業法などと違い出題数も少ないことから、捨ててしまってもいいのではないかと考えるかもしれません。

しかし、宅建士試験は全体の75%前後を得点しなければ合格できない試験です。試験対策上、勉強に時間をかけすぎるのは得策ではありませんが、できればコツを抑えて効率良く得点したいところです。

この記事では、不動産登記法の出題範囲や理解のポイント、不動産登記法の得点力を上げるための方法などについてわかりやすく解説していきます。

【目次】

1. 宅建士試験における不動産登記法

宅建士試験では、「権利関係」という分野の出題の中で、不動産登記法に関する問題が出題されます。日常生活に関わりのある民法などの法律と違い、具体的なイメージを掴みにくいのが不動産登記法という法律です。

不動産登記法を理解するためにも、そもそも不動産登記法とはどんな法律なのかについて理解しましょう。

1-1. 不動産登記法とは?

不動産登記法とは、土地や建物などの不動産登記に関する法律です。また、不動産登記とは、その不動産に関する重要な権利や義務などを社会に向けて公示する制度のことです。登記されている権利を保護し、取引を円滑に進めるために設けられています。

登記された内容が記載されている公的な書面のことを「登記事項証明書(登記簿謄本)」と言いますが、この登記事項証明書には「誰が、いつ、どのようにして不動産を取得したのか」「抵当権などの担保権がつけられているか」などが記載されています。

不動産が誰のものかわからなくなった際には、登記事項証明書を見れば誰が所有権を持っているかが一目でわかるようになっています。また、抵当権や根抵当権などの担保権がついているかどうかも確認できるので、不動産の取引の場面では必ず登記事項証明書が確認されます。

宅建士は不動産取引に関するスペシャリストなので、毎年不動産登記法に関する知識が試験で問われます。

1-2. 宅建士試験における出題数

宅建士試験で出題される問題は、大きく以下の5つに分けることができます。

【宅建士試験の試験科目】

| 試験科目 | 問題数 |

| 権利関係 (民法等) | 14問 |

| 宅建業法 | 20問 |

| 法令上の制限 | 8問 |

| 税・その他 | 3問 |

| 免除科目 | 5問 |

このうち不動産登記法は「権利関係(民法等)」において出題されます。「権利関係(民法等)」で出題される主な科目は、以下のとおりです。

【権利関係(民法等)で出題される科目】

| 試験科目 | 問題数 |

| 民法 | 10問 |

| 借地借家法 | 2問 |

| 区分所有法 | 1問 |

| 不動産登記法 | 1問 |

宅建士試験は全50問ですが、不動産登記法は例年1問しか出題されません。配点は1問1点なので、仮に落としても1点しか失点しないことから、捨ててしまってもいいのではないかと考える人も多い科目となります。

また科目の特性上、理解しにくい条文や規定も多いため、宅建士試験の中では比較的難易度の高い科目だと言われることも多いです。

2. 不動産登記法の出題範囲や理解のポイント

不動産取引や土地や建物を相続したことがない方は、登記事項証明書(登記簿謄本)を見たことがない人も多いと思います。不動産登記法は不動産登記に関する法律なので、勉強する際は、具体的にどのような場面を指しているのかイメージしながら勉強することが大切です。ここでは、不動産登記法を理解する上での基本的な部分について、わかりやすく解説していきます。

2-1. 登記事項証明書(登記簿謄本)

不動産の権利関係について登記された事項が記載されている登記事項証明書(登記簿謄本)は、法務局に保管されます。

法律上、土地と建物は別の不動産に当たるので、登記事項証明書を作成する際は「土地の登記事項証明書」と「建物の登記事項証明書」に分けて作成されます。

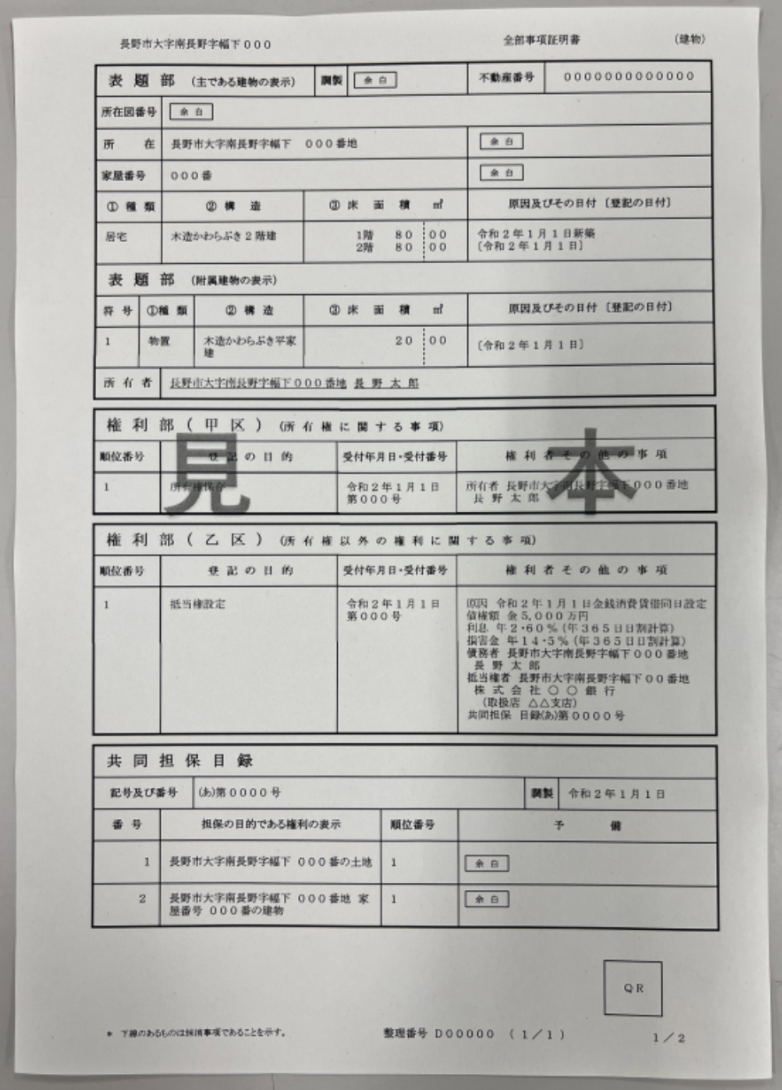

「建物」の全部事項証明書の見本

登記事項証明書の記載は、大きく「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」の2つに分けることができます。それぞれの基本的な記載内容は、以下の通りです。

表題部:土地や建物に関する基本的な事項(所在地、地番、地目、地積、家屋番号・構造・種類・床面積など)

権利部(甲区):所有者に関する事項(所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日・取得原因など)

権利部(乙区):所有権以外の権利に関する事項(抵当権、地役権、賃借権など)

なお、登記事項証明書と登記簿謄本という2つの言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、この2つは基本的に同じ意味になります。もともと、不動産の権利関係について記載された書面(紙ベースで保管されていたもの)を登記簿と読んでいましたが、電子データ化が進んだ現在では同じ書面のことを登記事項証明書と呼ぶのが一般的です。

2-2. 権利の順位(順位番号・受付番号)

登記事項証明書の権利部には、登記の目的(抵当権設定、地役権設定)や権利者その他の事項(設定された権利の詳細、補足事項など)の他に、「順位番号」や「受付番号」が記載されています。

順位番号とは、甲区・乙区それぞれに記載された権利の順位を示す番号です。例えば、順位番号1番にA抵当権(1番抵当権)、順位番号2番にB抵当権(2番抵当権)が設定されていたら、実際に抵当権が実行されて不動産が売却された時に、A抵当権から債権を回収できることになります。

一方、受付番号とは、甲区・乙区関係なく登記事項証明書全体で登記を受け付けた順番を示した番号のことです。実際にどのような順番で登記申請が行われたのかを知りたい時に参照します。

2-3. 登記手続き・申請期限

新たに建物を建てた場合や、相続などで不動産を相続した場合には、その不動産の権利関係を保全するために登記申請を行います。

【表題部登記の申請期限】

表題部では、所在地や家屋番号などの不動産に関する基本的な事項が記載されます。この登記がされないと建物があることを公示できないことから、登記申請の期限が1か月以内と短めに設定されています。

表題部の登記は、新たに家を建てた場合などで必要になる登記です。通常、土地家屋調査士が登記を行うケースが多いですが、登記申請が申請期限内に行われない場合には、登記官が職権で登記(嘱託登記)を行うことも可能です。

【権利部の申請期限】

権利部では、所有権や抵当権などの権利に関する事項を記載しますが、この登記申請に期限はありません。権利に関する登記は義務ではなく権利です。登記しなくても所有権や抵当権などの権利を持てるものの、登記がないと第三者にその権利を主張することができません。

例えば、Aさんが不動産に抵当権を設定したものの登記をしていなかった場合、その後、Bさんが順位1番の抵当権を設定してしまうと、Aさんは自身の抵当権が先に設定されていたことを主張できないことになります。そのため、不動産に関する権利を取得したら、なるべく速やかに登記申請手続きを行うのが一般的です。

なお、不動産を相続した場合には相続登記(不動産の名義変更の手続き)が必要になり、期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」となります。

【共同申請主義の原則と例外】

登記申請手続きは、基本的に登記権利者と登記義務者の共同申請が原則となります。例えば、不動産を売却して所有権移転登記を申請する場合には、売主(登記義務者)と買主(登記権利者)が共同して申請しなければいけません。これは、売主が知らない間に勝手に自分名義に変更してしまうなどの事態を防ぐためです。

ただし例外もあり、以下のようなケースでは、一方が単独で登記申請を行うことができます。

・所有権保存登記:権利関係が複雑ではなく、基本的に表題部所有者が所有権を持つことになるから

・共同相続人の1人による法定相続登記:法定相続分通りの登記であれば、他の相続人を害することにはならないから

・判決による登記:判決が出ていれば権利関係が明白であるから

・合併による登記:合併により一方の会社は消滅するため、合併で存続する会社の単独申請が可能

・仮登記:本登記ではなくまだ仮の登記だから

・登記名義人における氏名、住所などの変更登記:単独で登記しても第三者に悪影響を及ぼさないから

共同申請主義の例外について丸暗記しようとすると大変ですが、「なぜ単独申請が可能なのか」を理解しながら覚えようとすると、本番で未知の問題が出題された際にも適切に対処できるようになります。

2-4. 仮登記

仮登記とは、仮に申請しておく登記のことです。以下のようなケースでは、取り急ぎ仮登記申請を行うことがあります。

・本登記に必要な書類が揃っていない場合(書類を紛失してしまった場合など)

・速やかに登記をしておかなければ、第三者などに権利を脅かされる場合

仮登記をしておけば、その後に第三者によって権利を脅かされたとしても、仮登記から本登記を申請することで自身の権利を主張することができます。

仮登記も原則として共同申請主義が採用されますが、仮登記義務者が承諾している場合や仮登記を命ずる処分等がある場合には、仮登記権利者による単独申請も可能です。

また、登記には抹消登記というものがあります。例えば、住宅ローンを組む際に抵当権をつけて、その後、住宅ローンを完済した場合には、抵当権を抹消する登記がなされます。

仮登記を抹消する場合も原則として共同申請ですが、登記識別情報の提供を行うと仮登記名義人による単独での申請が可能になります。仮登記名義人とは、仮登記の名義人となっている人です。その人が登記申請が完了した際に送付される登記識別情報を提供すれば、名義人本人であることを証明できる上、「本人が申請するのだから仮登記の削除をしても問題ない」と判断されるからです。

また、「仮登記名義人の承諾」や「これに代わる裁判の決定書の正本」の提供があれば、登記上の利害関係人も単独で仮登記の抹消登記を申請できます。

2-5. 土地の合筆・分筆

土地の合筆とは、別々に登記されている土地を一つに登記にまとめることを言います。一方、土地の分筆とは、一つの土地として登記されている土地を分割して別々の登記をすることです。

この合筆・分筆登記は、「不動産の表題部所有者(所有権登記なし)」もしくは「所有権の登記名義人」のみが申請できます。

宅建士試験では、合筆登記ができないケースについて問われることもあります。

以下のように、合筆により不都合が発生する可能性がある場合には、原則として合筆できないと考えておきましょう。

・相互に接続していない土地(土地同士が接触していない場合)

・所有者、地目、地番区域が異なる土地

・抵当権など、所有権以外の権利が設定されている土地(例外あり)

・「所有権の登記がある土地」と「所有権の登記がない土地」

・共有者の持分割合が異なる土地

3. 宅建士試験で不動産登記法は捨てるべき?

宅建士試験では、不動産登記法に関する問題は例年1問しか出題されません。馴染みにくい科目であり試験での配点も高くないことから、捨てても問題ないのではないかと考える人も多いです。

しかし、宅建士試験では全50問のうち37点前後取れないと合格できない試験です。民法で難問が出題される可能性や、苦手意識を持つ方も多い「法令上の制限」の分野で何問か落とすことも視野に入れると、できれば確実に1点は確保したいところではあります。

とはいえ、1問しか出題されない科目にそこまで時間をかけるのは得策ではありません。効率良く勉強して、最低限の勉強時間で確実に1点を獲得するのが、受験対策上は有用だと言えるでしょう。

4. 不動産登記法の得点力を上げるための方法

宅建士試験で不動産登記法の得点力を効率良く上げたいのであれば、以下の3つのポイントを意識して勉強することが重要です。

・不動産登記法がどんな法律なのかを理解する

・過去問を繰り返して出題範囲を抑える

・受験指導校の講義を使って効率良くポイントを抑える

以下、それぞれ詳しく解説していきます。

4-1. 不動産登記法がどんな法律なのかを理解する

不動産登記法で確実に1点確保するためには、まずは不動産登記法がどのような法律なのかを理解することが重要です。試験で出題されるような細かい内容をいきなり暗記する必要はありません。まずは、不動産登記がどんな場面で行われ、そのような権利関係が記載され、その登記事項証明書がどのような時に利用されるのかを把握しましょう。勉強する際は、実際に登記事項証明書を見ながら勉強を進めると、具体的にイメージしやすくなり理解が捗ります。

また、不動産登記法では聞きなれない言葉がたくさん出てきます。なんとなくわかったふりをして進めるのではなく、できればその場で言葉の意味を理解するようにしましょう。「抵当権」「登記権利者」「登記識別情報」「登記完了証」など、わからない言葉がなくなっていけば不動産登記法に対する苦手意識もなくなっていくでしょう。

4-2. 過去問を繰り返して出題範囲を抑える

時間をかけずに不動産登記法の分野で得点したいのであれば、過去問を繰り返すことに力を注ぐのがベストです。

宅建士試験では、過去に出題された問題が角度を変えて再度出題されるケースも多いです。過去問を繰り返し解いておけば、焼き直しの問題については確実に正答を導き出せるようになるでしょう。

また、出題傾向や頻出分野を絞れれば、インプットする際もメリハリをつけて勉強できるようになります。さらに、問題を解くことで、インプットした知識を使って正解を導くコツを掴むことができます。

過去問を解いても、最初のうちはひどい正答率になるかもしれません。しかし、繰り返し解いていけば段々と問題も解けるようになっていきますし、過去問が解けるようになれば本番でも得点できる可能性が高まります。

「不動産登記法の全範囲について暗記してから過去問に取り組む」のではなく、インプットと並行して過去問に取り組むことを心がけてください。

4-3. 受験指導校の講義を使って効率良くポイントを抑える

効率良く宅建士試験の勉強を進めたいのであれば、受験指導校を活用するのがお勧めです。

宅建士試験対策に精通している受験指導校であれば、網羅的・体系的にまとめられたテキストや問題集を使って勉強できるので、無駄な勉強に時間を使ってしまうことがありません。

また、宅建士試験を熟知した講師の講義を受けることで、馴染みにくい不動産登記法の分野が頭に入りやすくなるでしょう。本番で得点するコツや本番までのモチベーションの保ち方などについてもアドバイスももらえるので、精神的な不安感を解消することができるのも魅力的です。

法律初学者や時間のない社会人受験生が、独学で宅建士試験合格を目指すのは困難であるケースが多いものです。間違った方向で勉強してしまわないためにも、宅建士試験合格を目指すなら、ぜひ受験指導校の活用を検討してみてください。

※こちらも併せてお読みください。

→ 宅建の通信講座はなぜ伊藤塾がおすすめなのか?宅建士合格講座の魅力を徹底解説

5. まとめ

◉不動産登記法は、土地や建物の登記に関する法律

◉不動産登記法は「権利関係」の一部として例年1問しか出題されないが、試験対策上、捨て問すべきではない

◉できるだけ時間をかけずに不動産登記法で得点するためには、過去問の繰り返しと受験指導校の活用がお勧め

不動産の登記に関しては馴染みのない方も多く、理解しにくい科目だと感じるケースも多いでしょう。本番で1問しか出題されないことを考えると捨ててしまいたい気持ちもわかりますが、できれば効率良く勉強した上での得点を目指しましょう。

まずは、不動産登記法の全体像を把握した上で、それぞれの用語の意味を理解しながらインプットを進めていきます。インプットがある程度終わったら、その後はひたすら「過去問を解く→不明点があれば参考書に戻る」を繰り返していきましょう。

もしも、より効果的に不動産登記法について学びたいなら、受験指導校の活用も検討してみましょう。

伊藤塾では、宅建士試験合格を本気で目指す方を応援しています。ぜひ一緒に短期合格を目指しましょう。

伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。

「宅建士合格講座」の内容・特長について井内絢也講師がお伝えしていますので、初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格などのWライセンス取得を目指している方は、是非ともご視聴ください。